1866

CHARVILHAT Charles, facteur, habite le bourg, né le 4 octobre 1829 à Saint-Priest-des-Champs, fils d’Antoine CHARVILHAT et de Jeanne BERTHIN, métayers-cultivateurs au bourg. Charles, épouse le 2 février 1853, Marie DELONGVERT. Fille de Michel DELONGVERT et de Jeanne JOUHET.

1872

Peut-être encore CHARVILHAT Charles

1876

Peut-être encore CHARVILHAT Charles

1881

VERNERET Antoine, facteur en 1881, 1886, 1891 et 1896, en retraite en 1901, habite le Vernadel, né 17 octobre 1833 à Saint-Gervais, marié le 6 février 1870 à Saint-Priest-des-Champs, avec Françoise FAVIER. Fils de Gilbert VERNERET et d’Anne CHARVILLAT, propriétaires cultivateurs au Vernadel

1886

Peut-être encore VERNERET Antoine

1891

VERNERET Antoine, facteur rural (Voir 1881).

1896

FAVIER Gilbert, facteur, habite Laval, né le 5 juillet 1862 à Gouttières, fils de François FAVIER et de Marie GIRAUDET.

A fait son service militaire au 103e régiment d’infanterie, du 5 décembre 1883 au 23 septembre 1887. Classé dans la non-disponibilité comme facteur rural à Saint-Gervais, du 27 février 1893 au 29 avril 1903.

Le 1er juin 1892, est nommé facteur rural N° 7 au bureau de Saint-Gervais, avec un traitement annuel de 690 francs (création d’emploi).

Il est nommé, à dater du 16 janvier 1901, facteur rural au bureau de Saint-Priest.

VERNERET Antoine, facteur, 62 ans, habite le Vernadel (Voir 1881).

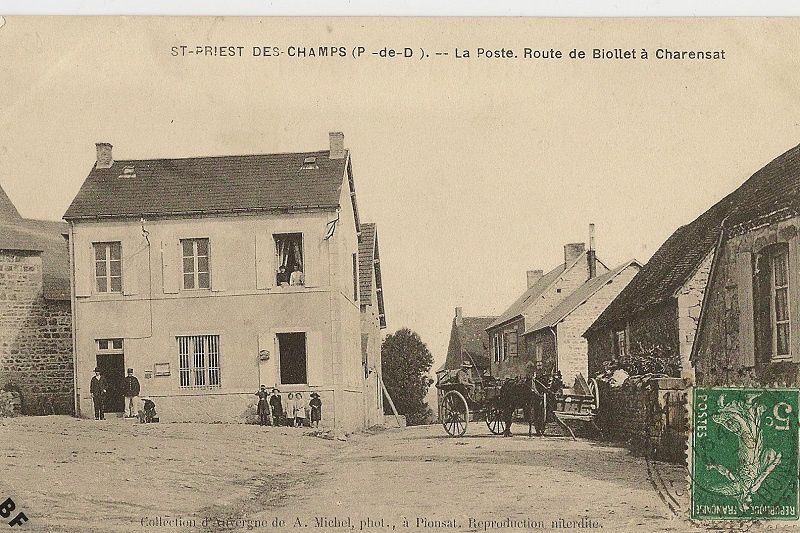

Après la construction de la poste

1901

VERNERET Gilbert François, fils d’Antoine VERNERET, facteur et de Françoise FAVIER, né le 10 octobre 1874 à Saint-Priest-des-Champs, marié le 27 septembre 1901 à Châteauneuf-les-Bains, avec Maria Alexandrine REGNAT, née le 10 avril 1876 à Volvic.

A fait son régiment à la 13e section des commis et ouvriers militaires, du 14 novembre 1895 au 19 septembre 1898. Classé dans la non-disponibilité de la télégraphie militaire, est nommé Facteur rural à Saint-Gervais, du 12 mai 1900 au 9 septembre 1901, nommé facteur receveur à Saint-Priest, le 9 septembre 1901, puis receveur des postes, le 21 mai 1906, il part ensuite à Orcines en 1916 comme facteur receveur. A la retraite, le 1er septembre 1929.

FAVIER Gilbert, facteur rural, (Voir 1896).

VERNERET Antoine, facteur en retraite, habite le Vernadel (Voir 1881).

1906

VERNERET Gilbert François, facteur receveur (Voir 1901).

FAVIER Gilbert, facteur des postes, habite Laval (Voir 1896).

CHAFFRAIX Pierre, facteur, habite Lamothe, né le 1er décembre 1874 à Saint-Priest-des-Champs, fils d’Amable CHAFFRAIX et de Pétronille FAURE.

A fait son régiment au 36 régiment d’artillerie de campagne, du 14 novembre 1895 au 22 septembre 1898. Non affecté dans l’armée de réserve, il est nommé facteur-receveur des postes à Saint-Priest-des-Champs, le 21 mai 1906. Il décède à Saint-Priest, le 20 juin 1915.

1911

CHEVALIER François Léon, facteur receveur, né le 22 novembre 1885 au Meneix, commune de Condat-en-Combrailles, fils d’Antoine CHEVALIER et de Marie Euphrasie DEMENEIX.

Après sa réforme de l’armée, le 15 juin 1916, il est remis à l’administration des Postes et Télégraphes où il est affecté comme facteur receveur à Saint-Priest-des-Champs, le 30 juin 1916. Avant sa mobilisation, le 10 avril 1916, il était facteur rural à Pontaumur depuis le 10 novembre 1910.

FAVIER Gilbert, facteur, habite Laval (Voir 1896).

CHAFFRAIX Pierre, facteur (Voir 1906).

1921

LADEVIE Louis, facteur receveur, né le 16 novembre 1882 à Picherande, au hameau de Lamur et décédé le 29 août 1960 à Hermonville (51). Il est le fils de Roch Ladevie et de Marie Falgoux. Le 14 janvier 1908, à Picherande, il épouse Anne Brugière.

Il a participé à la guerre de 1914-1918, comme canonnier-conducteur, au 36e régiment d’artillerie de campagne. Il est envoyé en congé illimité de démobilisation, le 19 février 1919, par le dépôt mobilisateur du génie de Clermont-Ferrand et se retire à Biollet.

Receveur des P.T.T. à Biollet le 22 avril 1919, il est affecté spécial des postes et télégraphe comme facteur receveur à Saint-Priest-des-champs, le 17 mai 1921.

Nommé receveur à Hermonville, le 24 juillet 1924, il est affecté spécial au titre de l’administration des P.T.T. comme receveur à Hermonville, le 20 décembre 1927.

GARDARIN Jean Joseph, facteur des postes, affecté en 1918 à Egliseneuve-d’Entraigues, puis à Loubeyrat en décembre 1919, est à Saint-Priest-des-Champs en 1921 où il habite le lieu de Laval ; il est né le 3 mai 1889 à Loubeyrat, fils de Jean GARDARIN et de Michelle SABY, cultivateurs au village de Tissonnières. Le 7 janvier 1928 à Saint-Priest-des-Champs il épouse Marie Jeanne Joséphine JOUHET. Il décède le 24 février 1965 à Saint-Priest-des-Champs

RAY Jean Marien Pierre, facteur des postes, né le 22 septembre 1886 à Loubeyrat, fils de François RAY et de Marie COLOMBIER, cultivateurs à Lafaye.

Il a participé à la guerre de 1914-1918, au 36e régiment d’artillerie de campagne, en tant que canonnier. Il a été décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire ; a reçu deux citations.

Habite Clermont-Ferrand en 1919. Facteur des postes à Saint-Priest-des-Champs en 1921.

1926

SPERAT Jean Marie, né le 16 octobre 1900 à Broût-Vernet, fils de Léon François SPERAT et de Marie Céline DESNIER. Il épouse Marie Françoise FAURE, le 22 avril 1929 à Saint-Priest-des-Champs.

Le 16 juin 1923, il se trouve à Clermont-Ferrand ; le 14 février 1927 il est facteur receveur, au bureau des P.T.T. à Saint-Priest-des-Champs.

VERNIOL Joseph Michel, né le 17 novembre 1891 au bourg de Saint-Priest, décédé le 2 janvier 1964 à Clermont-Ferrand, fils de Michel Antoine VERNIOL et de Jeanne MASSON, épiciers au bourg. Il épouse le 20 novembre 1915 à Saint-Priest-des-Champs, Anna Antonine COSTE. Facteur auxiliaire en 1926, porteur de télégrammes et fossoyeur en 1931, porteur de dépêches en 1936.

GARDARIN Jean Joseph, facteur des postes (Voir 1921).

FAVIER Joseph Marie, né le 12 mai 1897 à Laval, fils de Gilbert FAVIER, facteur rural et de Marie MARTIN, habitants du lieu de Laval.

Facteur P.T.T. en 1926, affecté spécial au titre des Postes et Télégraphes comme facteur receveur à Saint-Priest-des-Champs, le 15 avril 1928.

1931

SPERAT Jean Marie, facteur receveur (Voir 1926).

FAVIER Joseph, facteur P.T.T. (Voir 1926).

GARDARIN Jean Joseph, facteur des postes (Voir 1921).

VERNIOL Joseph, porteur de télégrammes et fossoyeur (Voir 1926).

1936

SPERAT Jean Marie, (Voir 1926).

FAVIER Joseph, (Voir 1926).

GARDARIN Jean Joseph, (Voir 1921).

VERNIOL Joseph, (Voir 1926).

1946

MOLLE Léontine Virginie, receveur, né le 15 juin 1902 à Chez-Fréret, y est décédée le 21 juin 1889, habite le bourg, fille d’Hippolyte MOLLE, cantonnier et de Victorine Marie BREGIROUX.

BARSSE Eugène Marius, facteur PTT, né le 28 octobre 1907 au Bourg, fils de Jean BARSSE, cantonnier et de Marie REGNAT. Il est décédé le 18 mai 1980 à Clermont-Ferrand.

FAVIER Joseph, (Voir 1926).

1968

EXACT Pierre, receveur P.T.T.

PERCHER Marie, contrôleur P.T.T.

MARTIN Josette, employée P.T.T.

BEAUFORT Mireille, employée P.T.T.

BLANCHON Élie, préposé P.T.T.

BEAUFORT Camille, préposé P.T.T.

FAVIER Georges, préposé P.T.T.

PERCHER Roger, auxiliaire P.T.T.

/image%2F0553134%2F20240416%2Fob_1955c7_ecole-garcons-1912.jpg)

/image%2F0553134%2F20211220%2Fob_8acaff_magnin-roger.JPG)

/image%2F0553134%2F20211220%2Fob_6938d3_turpin-genevieve.JPG)

/image%2F0553134%2F20240228%2Fob_6c367b_bernard-roger-sp-37-38.JPG)

/image%2F0553134%2F20240228%2Fob_600005_beal-marius-sp-47-48.JPG)

/image%2F0553134%2F20240228%2Fob_3a000d_berthier-antoinette-sp-1952.JPG)

/image%2F0553134%2F20240228%2Fob_da4f13_deluc-georges-sp-25-26.JPG)

/http%3A%2F%2Fgeneadom.free.fr%2Fmeteo%2FPuy-de-Dome%2Fimages%2Friom_1570_p.jpg)

/image%2F0553134%2F20230405%2Fob_4ed936_1466-1469.jpg)

/image%2F0553134%2F20230405%2Fob_a29101_1577-1578.jpg)

/image%2F0553134%2F20230405%2Fob_724460_la-roche1.jpg)

/idata%2F3144570%2FDocuments%2FInhumations-Diagramme.JPG)

/image%2F0553134%2F20220131%2Fob_6658c2_geraud-francois-cure-en-1792.JPG)

/image%2F0553134%2F20220131%2Fob_4c06df_geraud-antoine-en-1793.JPG)

/image%2F0553134%2F20220131%2Fob_0b703c_en-tete-1793.JPG)

/image%2F0553134%2F20220131%2Fob_5d01b5_en-tete-1794.JPG)

/image%2F0553134%2F20220202%2Fob_922df4_verniol-joseph-an-6.JPG)

/image%2F0553134%2F20220202%2Fob_781d3b_en-tete-an-5.JPG)

/image%2F0553134%2F20220202%2Fob_45d0a5_mazeron-gervais-an-7.JPG)

/image%2F0553134%2F20220202%2Fob_418ac2_en-tete-an-9.JPG)

">

">